Красное и черное - Страница 129

- Предыдущая

- 129 / 193

- Следующая

129

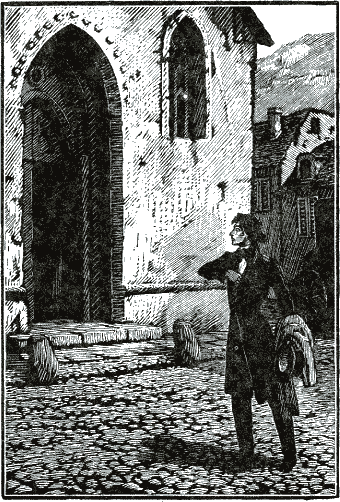

«И это влюбленная женщина! — подумал Жюльен. — И она еще осмеливается говорить, что любит! Такое хладнокровие, такая обдуманность во всех этих мерах предосторожности довольно ясно показывают, что я вовсе не торжествую над господином де Круазенуа, как мне по моей глупости вообразилось, а просто являюсь его преемником. В сущности, не все ли равно! Я ведь не влюблен в нее! Я торжествую над маркизом в том смысле, что ему, разумеется, должно быть неприятно, что его заменил кто-то другой, а еще более неприятно, что этот другой — я. С каким высокомерием он поглядел на меня вчера в кафе Тортони, делая вид, что не узнал меня, и с каким злым видом он, наконец, кивнул мне, когда уж больше неудобно было притворяться!»

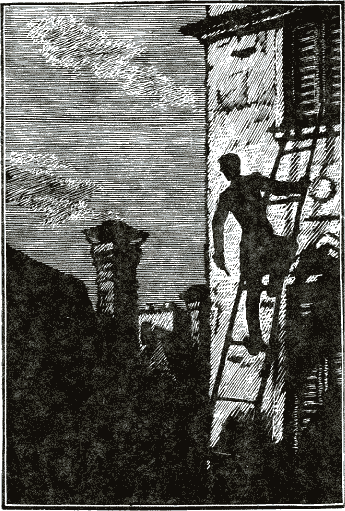

Жюльен привязал веревку к верхней перекладине лестницы и стал медленно опускать ее, высунувшись далеко за оконную нишу, чтобы не задеть лестницей стекла внизу. «Вот удобный момент, чтобы прикончить меня, — подумал он, — если кто-нибудь спрятан в комнате у Матильды». Но кругом по-прежнему царила глубокая тишина.

Лестница коснулась земли, Жюльену удалось уложить ее на гряду с экзотическими цветами, которая в виде бордюра шла вдоль стены.

— Что скажет моя мать, — молвила Матильда, — когда увидит свои роскошные насаждения в таком изуродованном виде.

— Надо бросить и веревку, — добавила она с удивительным хладнокровием. — Если увидят, что она спущена из окна, это будет довольно трудно объяснить.

— А мой как уходить отсюда? — шутливым тоном спросил Жюльен, подражая ломаному языку креолов (Одна из горничных в доме была родом из Сан-Доминго.)

— Вам — ваш уходить через дверь, — в восторге от этой выдумки отвечала Матильда.

«Ах, нет, — подумала она, — конечно, этот человек достоин моей любви!»

Жюльен бросил веревку в сад; Матильда схватила его за руку. Подумав, что это враг, он быстро обернулся и выхватил кинжал. Ей показалось, что где-то открыли окно. Несколько мгновений они стояли неподвижно, затаив дыхание. Луна озаряла их ярким, полным светом. Шум больше не повторился, беспокоиться было нечего.

И тогда снова наступило замешательство, оно было одинаково сильно у обоих. Жюльен удостоверился, что дверь в комнату заперта на все задвижки; ему очень хотелось заглянуть под кровать, но он не решался. Там вполне могли спрятаться один, а то и два лакея. Наконец, устрашившись мысли, что он потом сам будет жалеть о своей неосторожности, он заглянул.

Матильду опять охватило мучительное чувство стыда. Она была в ужасе от того, что она затеяла.

— Что вы сделали с моими письмами? — выговорила она наконец.

— Первое письмо спрятано в толстенную протестантскую Библию, и вчерашний вечерний дилижанс увез ее далеко-далеко отсюда.

Он говорил очень внятно и умышленно приводил эти подробности с тем, чтобы люди, которые могли спрятаться в двух огромных шкафах красного дерева, куда он не решался заглянуть, услышали его.

— А другие два сданы на почту и отправлены той же дорогой.

— Боже великий! Зачем же такие предосторожности? — спросила изумленная Матильда.

«Чего мне, собственно, лгать?» — подумал Жюльен и признался ей во всех своих подозрениях.

— Так вот чем объясняются твои холодные письма! — воскликнула Матильда, и в голосе ее слышалось скорее какое-то исступление, чем нежность.

Жюльен не заметил этого оттенка, но от этого «ты» кровь бросилась ему в голову, и все его подозрения мигом улетучились; он точно сразу вырос в собственных глазах; осмелев, он схватил в объятия эту красавицу, которая внушала ему такое уважение. Его оттолкнули, но не слишком решительно.

Он снова прибегнул к своей памяти, как некогда в Безансоне с Амандой Бине, и процитировал несколько прелестных фраз из «Новой Элоизы».

— У тебя мужественное сердце, — отвечала она ему, не вслушиваясь в его слова. — Я признаюсь тебе: мне хотелось испытать твою храбрость. Твои подозрения и твоя решимость доказывают, что ты еще бесстрашнее, чем я думала.

Матильде приходилось делать над собой усилия, чтобы говорить с ним на «ты», и, по-видимому, это непривычное обращение больше поглощало ее внимание, чем то, что она говорила.

Спустя несколько мгновений это «ты», лишенное всякой нежности, уже не доставляло никакого удовольствия Жюльену; его самого удивляло, что он не испытывает никакого счастья, и, чтобы вызвать в себе это чувство, он обратился к рассудку. Ведь он сумел внушить уважение этой гордячке, которая так скупа на похвалы, что если когда кого и похвалит, так тут же оговорится; это рассуждение наполнило его самолюбивым восторгом.

Правда, это было совсем не то душевное блаженство, которое он иной раз испытывал подле г-жи де Реналь. Боже великий! Какая разница! В его ощущениях сейчас не было решительно ничего нежного. Это был просто бурный восторг честолюбия, а Жюльен был прежде всего честолюбив. Он снова стал рассказывать ей, какие у него были подозрения, какие меры предосторожности он придумал. И, рассказывая, обдумывал, как бы ему воспользоваться плодами своей победы.

Матильда все еще испытывала чувство острой неловкости и, по-видимому, совершенно подавленная своей выходкой, была чрезвычайно рада, что нашлась тема для разговора. Они заговорили о том, каким способом они будут видеться в дальнейшем. И Жюльен во время этой беседы не преминул снова блеснуть умом и храбростью. Ведь они имеют дело с весьма проницательными людьми. Этот юный Тамбо, разумеется, настоящий шпион. Однако Матильда и он тоже не лишены хитрости.

- Предыдущая

- 129 / 193

- Следующая